たたらの

歴史

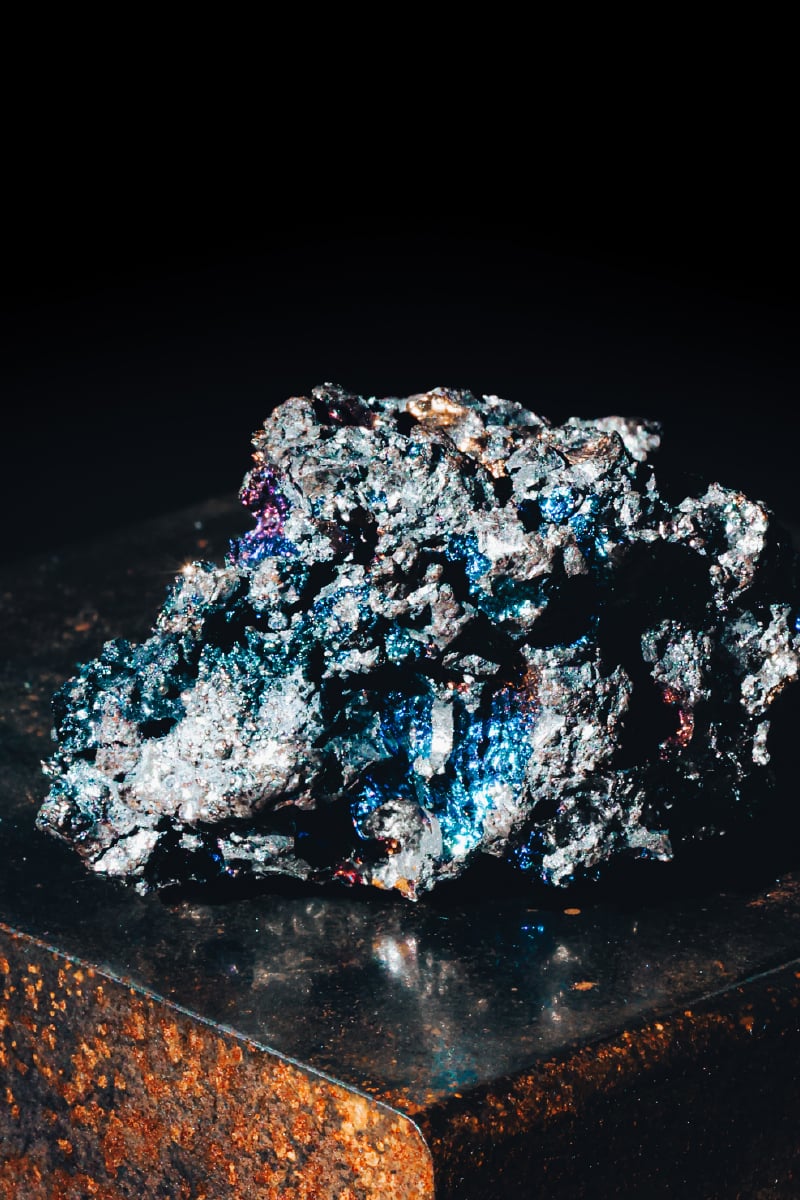

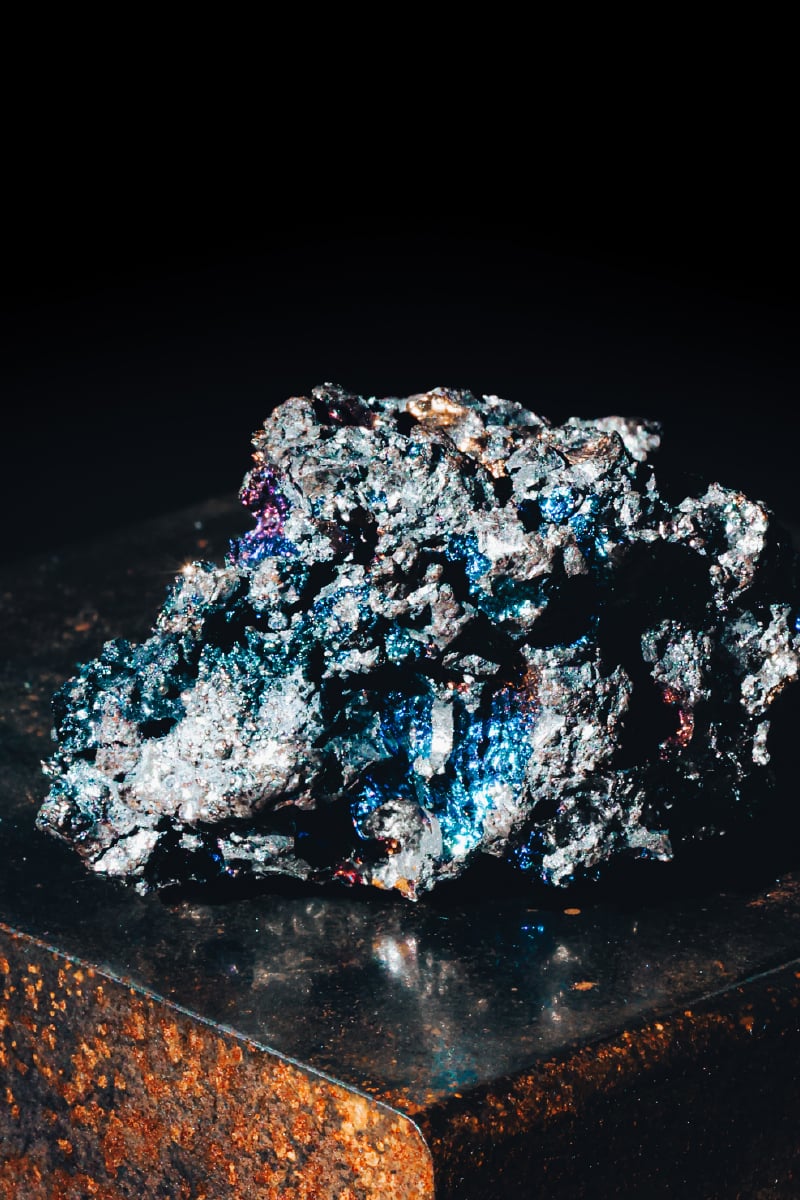

たたら製鉄とは、砂鉄と木炭を燃焼させて鉄を生む、約1,400年もの歴史を誇る日本古来の製鉄法です。広く知られているところで、日本刀の材料となる玉鋼(たまはがね)などはこの製鉄法によって生み出されました。

中国山地では古来より、たたら製鉄を行ってきたとされていますが、特にこの奥出雲地方は、原料となる良質な砂鉄を含む花崗岩が広く分布し、また燃料となる木炭を生産した森林も広大であったため、鉄の一大産地となり、最盛期(江戸後期~明治初頭:18世紀末~19世紀)には国内の鉄生産量の8割近くを占めたといわれています。

たたら製鉄の原料となる砂鉄(山砂鉄)は、鉄穴(かんな)流しと呼ばれる手法で採取されました。これは山を切り崩して砂鉄混じりの土砂を水路へ流し込み、砂鉄と土砂の比重の違いを利用して砂鉄を集める方法です。同時に、この地方を流れる斐伊(ひい)川などで採取された川砂鉄も原料として使われていたとされています。

たたら製鉄では木炭を燃やして砂鉄を還元、鋼(はがね)や銑(ずく)、歩鉧(ぶげら)を生産します。1回の操業では開始から終了まで三昼夜、つまり三日三晩という長い時間を要しました。1操業は一代(ひとよ)と呼ばれ、田部家が経営した菅谷たたら(雲南市吉田町)では、一代で砂鉄を約12トン、木炭を約13トン投入し、約3トンの鉄塊(鉧/けら)を生産したといわれています。こうした操業は年間60~70回行われていたとされます。

なお、たたら操業では大量の木炭が必要になるため、鉄師(たたら経営者)たちはそれを賄うために広大な山林を所有していました。なかでも田部家は、最盛期で25,000ヘクタール以上もの山々を所有したといわれており、これは東京ドーム約5,300個分の広さに相当します。

また、たたら製鉄に従事する人々は山内(さんない)と呼ばれる集落を形成、周辺の農村に住む村人たちとの交流もあり、たたら製鉄を産業の中心とする人々の営みがそこにはありました。とりわけ、たたら製鉄の技術責任者は村下(むらげ)と呼ばれ、村下は操業中の砂鉄の投入量や送風量などをすべて取り仕切り、長年の経験により培われたその技(わざ)は代々口伝によって受け継がれてきました。

現在の雲南市吉田町は、当時この地域で大規模なたたら経営を行っていた田部(たなべ)家が拠点としたまちであり、実際にたたら製鉄を行っていた施設である高殿(たかどの)が、日本で唯一現存、公開されています。明治期に入ると、海外から安価な洋鉄や溶鉱炉などの技術が流入。日本の製鉄産業は様変わりし、大正末期に「たたら製鉄」は産業としての役割を終えました。

こうしてこの地でのたたら製鉄は、今から約100年前に終焉を迎えることとなりました、しかし今なお、その技術と文化は絶えることなく受け継がれ、平成28年(2016)には、たたら製鉄に関わる雲南市、奥出雲町、安来市の有形・無形の文化財群が『出雲國たたら風土記 〜鉄づくり千年が生んだ物語』として、文化庁より日本遺産の認定を受けました。

「たたら製鉄」が培った風土は脈々と受け継がれており、循環型の産業と営みは現代においてその価値を再び見直されています。

1000年以上かけて工夫され進化してきた「たたら製鉄」。知恵と技術の結晶であり、鉄を供給することによってこの国のものづくりを支え続けたことは間違いようのない事実です。その意味において、この奥出雲地方は「日本のものづくりの原点」ともいえるのかもしれせん。